MENAMAI ANAK, MENAMAI POSISI

DAN PERANNYA KELAK

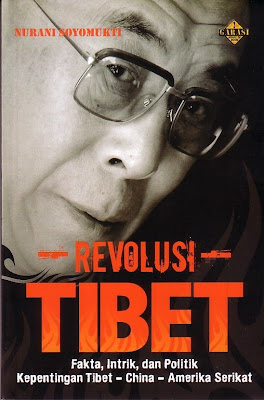

Oleh: Nurani Soyomukti,

penulis buku ”Pendidikan Berperspektif Globalisasi (2008)”

dan sekarang aktif di TAMAN BACAAN UNTUK RAKYAT (T.A.B.U.R) Jawa Timur

Tugas orang

tua adalah mengawal produktifitas dan kreatifitas anak agar ia mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dan digunakan untuk mengabdikan diri pada masyarakat.

tua adalah mengawal produktifitas dan kreatifitas anak agar ia mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dan digunakan untuk mengabdikan diri pada masyarakat.Yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak kita tanggap terhadap kehidupan yang sedang berkembang. Mereka juga harus memiliki identitas ketika berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Maka, anak-anak kita yang baru lahir harus kita namai sebagus dan sebaik mungkin, nama-nama yang bermakna agar kelahirannya di dunia juga membawa kemandirian identitas baginya.

Banyak nama-nama dan kata-kata di dunia ini untuk menjelaskan benda-benda yang ada, juga menjelaskan suatu situasi dan gejala yang ada. Nama-nama itu tentu memiliki sejarahnya, yang menjelaskan asal-usul sesuatu itu.

Demikian juga dalam memberikan nama-nama pada anak-anak kita. Setelah mereka lahir, ketika dia baru muncul di suatu tempta di mana orang-orang baru melihatnya, oang bertanya: siapakah dia? Pertama-tamana namalah yang biasanya ditanyakan. Karenanya nama begitu dekat dengan setiap orang, kebangaan seorang pada namanya merupakan suatu bentuk identifikasi diri yang cukup penting yang dalam banyak hal berpengaruh pada psikologisnya, yang tak jarang pula berkaitan dengan pertanyaan: siapakah diriku dilihat dari namaku? Apakah arti namaku?

Pentingnya nama ini juga berkaitan dengan fakta adanya interaksi antar anak-anak yang kadang juga mengolok-olok dengan memakai nama. Tak jarang kita jumpai anak-anak kecil yang mengolok-olok nama-nama yang dianggap jelek. Kadang anak kita tak tahu arti namanya pada saat anak-anak orang lain mengetahui dan membanggakannya—karena saat berkumpul dan bermain, anak-anak kecil selalu saling memamerkan dan menunjukkan siapa dirinya.

Kadang betapa anak itu malu gara-gara ia beranggapan bahwa namanya jelek, pada hal yang penting bukan jelek atau tidak kalau dia tahu apa arti

namanya. Jadi tugas kita sebagai orangtua adalah menggunakan “politik penamaan” ini untuk mebuat dia merasa termotivasi dan terdorong untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita harus membuat anak bangga pada namanya dan membuat mereka tahu bahwa nama mereka berarti baik.

namanya. Jadi tugas kita sebagai orangtua adalah menggunakan “politik penamaan” ini untuk mebuat dia merasa termotivasi dan terdorong untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita harus membuat anak bangga pada namanya dan membuat mereka tahu bahwa nama mereka berarti baik.Maka tiba waktunya kita menganalisis mana nama yang baik dan yang tidak. Soal ini, ada perubahan dari sudut jaman dan ada perbedaan pula dari sudut tempat (kebudayaan). Hal itulah yang membuat orang dulu dengan orang sekarang berbeda dalam memberikan nama. Juga, ada perbedaan antara suatu komunitas masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ada komunitas budaya yang memberi nama dengan keharusan untuk mencantumkan nama marga (klan)-nya seperti di Batak dan beberapa tempat lainnya. Ada nama-nama yang dalam suatu masyarakat relative hampir sama. Tetapi juga ada masyarakat yang relative terbuka soal memberikan nama pada anak-anaknya.

Masyarakat Jawa tempo dulu dipandang terlalu “pelit” dalam memberikan nama pada anaknya. Misalnya, anak selalu (seringkali) dikasih nama dengan satu kata, seperti Sukarno, Suharto, Marzuki, Poniyem, Katimah, dll.

Seiring dengan keterbukaan akibat globalisasi, terjadi interaksi antara satu kebudayaan satu dengan lainnya, yang nampaknya budaya dari luar lebih mendominasi, bukan hanya model nama-nama Barat tapi juga dari Timur Tengah. Nama-nama berbahasa Jawa/Sansakerta nampaknya relative tersingkir.

Menurut saya kit

a sebagai orangtua yang hidup di era modern seperti sekarang tak perlu menyesali hilangnya nama-nama Jawa atau terlalu berlebihan mengadopsi nama-nama dari luar. Memang nama ini seakan menjadi otoritas bukan dari si anak yang masih bayi yang bahkan tak dapat berucap apa-apa selai menangis, karenanya cukup pnting agar nama itu juga memuaskan si anak saat mereka dewasa nanti. Karena juga ada orang yang tak puas dengan nama yang diberikan padanya sejak bayi.

a sebagai orangtua yang hidup di era modern seperti sekarang tak perlu menyesali hilangnya nama-nama Jawa atau terlalu berlebihan mengadopsi nama-nama dari luar. Memang nama ini seakan menjadi otoritas bukan dari si anak yang masih bayi yang bahkan tak dapat berucap apa-apa selai menangis, karenanya cukup pnting agar nama itu juga memuaskan si anak saat mereka dewasa nanti. Karena juga ada orang yang tak puas dengan nama yang diberikan padanya sejak bayi.Mungkin ada criteria cara memilih nama yang baik, yang menurut saya bias kita gunakan untuk menamai anak kita.

Pertama, memberi nama dengan meniru nama-nama orang besar, orang berguna, dan orang yang dikenang sejarah—bisa jadi karena keberaniannya, karena pemikiran dan penemuannya, atau karena keperkasaannya, atau karena lain-lainnya. Nama-nama seperti yang sudah umum selalu dipakai untuk mengacu pada orang-orang besar: Muhhamad (kadang dipendekkan Ahmad) yang biasanya nama depan, Jusuf (nabi), Iqbal (pemikir Islam), dan lain-lain bagi yang beragama Islam—atau Robert, Joni, dan lain-lain. Tapi juga nama-nama orang besar seperti Soekarno, Gandhi, Fidel, dan lain-lain.

Memberi nama dengan merujuk pada orang besar dan tokoh sejarah tentu saja agar anak kita menjadi seperti mereka. Jangan segan-segan menegur anak dengan mengingatkan dengan nama mereka adalah nama orang besar. Misalnya pada saat anak kita malas belajar, maka kita akan berkata pada mereka: “Bagaimana ini, Soekarno kok malas belajar?! Bagaimana nanti dapat mmimpin massa dan pidato di hadapan banyak orang kalau mengerjakan tugas saja tidak mau?”

Kadang orangtua sama sekali tak memanfaatkan cara seperti itu. Pada hal secara psikologis hal semacam itu masuk dalam perasaan mereka, baik sadar maupun tidak. Orangtua lebih suka menegur atau menyuruh anak dengan cara pragmatis, misalnya mengatakan: “Hayoo, kalau nggak belajar nanti nggak saya ajak nonton sirkus!” atau “Wah, gimana papa mau beliin kamu mobil baru kalau kamu malas-malasan dan tak membahagiakan papa kayak gitu!”

Kadang juga hanya dimarahi agar menurut. Jelas hal itu tidak menunjukkan keintiman dalam mendorong anak agar berbuat baik. Cara semacam itu merupakan sesat pikir dalam mendidik anak-anak kita.

Kedua, nama tidak harus dari nama orang, tetapi juga dari kata yang mengandung makna tertentu yang tentu saja artinya harus kita jelaskan pada anak. Bisa kata sifat seperti Rahim (penyayang), Rahmat, dan lain-lain. Atau bias nama-nama benda baik binatang (Mahesa, Lembu, dll), tumbuhan (Bunga, Melati, Fatmosari, dll), atau bagian dari alam (Bintang, Siti [bumi], Wulan

), gelar atau sebutan (Dewi, Putri, dll).

), gelar atau sebutan (Dewi, Putri, dll).Tak jarang pula nama-nama seperti Eka, Dwi, Tri, Panca, dll digunakan untuk menunjuk anak keberapakah anak itu.

Ketiga, dalam pandangan saya sebaiknya untuk ukura jaman sekarang kita jangan memberikan nama yang terdiri dari satu huruf seperti orang Jawa dulu. Alasannya adalah bahwa mereka akan malu pada teman-temannya karena jujur saja hamper tak ada orangtua yang memberikan nama seperti itu. Kalau kita masih memberikan anak-anak kita akan malu kalau diolok-olok teman lainya.

Keempat, akan lebih baik jika menggunakan 3 kata yang masing masing kata menyusun makna yang berarti atau tiap-tiap kata mengacu pada makna-makna yang besar.

Meskipun demikian, tetap tergantung pada Anda dalam memandang anak, mau jadi apa mereka. Saya boleh ingatkan bahwa pemberian nama ini dapat Anda “politisir” untuk tujuan kebaikan bagi mereka.

Saya pribadi punya pndapat bahwa anak-anak kita harus kita bentuk jadi orang yang cakap dan kreatif untuk hidup secara ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah agar anak saya kelak menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, menjawab apa kontradiksi (masalah) yang ada di masyarakat dengan kepandaian dan keberaniannya. Anak saya harus berpikir maju, demokratis, dan bebas dari pandangan subjektif misalnya yang dijangkiti prasangka keagamaan, kesukuan, dan lain-lain. Anak saya harus mampu memeluk dan memiliki dunianya, pertama-tama ia

harus mampu menjelaskan dunianya yang luas dan kedua mengarahkan dunia itu secara bersama dengan anak-anak lainnya yang pintar.

harus mampu menjelaskan dunianya yang luas dan kedua mengarahkan dunia itu secara bersama dengan anak-anak lainnya yang pintar.Maka, misalnya, saya memilih nama-nama seperti Hugo Karno Adisuryo. Apa maknanya? Sesuai kepentingan subjektif saya akan jadi apa dan akan berperan apa anak itu, 3 kata dari nama itu merupakan nama-nama tokoh sejarah baik di masa lalu maupun masa kini. Hugo adalah bagian nama dari Hugo Chavez, presiden Venezuela yang memiliki keberanian luar biasa dalam melawan dominasi Amerika Serikat (AS) di dunia dan presiden yang memberikan kesejahteraan pada rakyatnya melalui kebijaksanaannya. Lalu, Karno saya ambil dari nama Bung Karno yang kita semua tentu telah tahu. Adisuryo adalah nama tokoh pergerakan melawan penjajahan Belanda pada saat Indonesia belum merdeka. Saya suka sealo tokoh Adisuryo ini dalam kisah yang digambarkan Pramoedya Ananta Toer dalam Novelnya tetralogi Bumi Manusia, yang dalam novel itu namanya “Minke”.

Saya bertahan hidup dan berperan di masyarakat dengan menulis, dan saya melihat peran ini bagus untuk merubah kesadaran dan menawarkan cara pandang saya pada pembaca, maka saya sangat mengidolakan Adisuryo karena beliau adalah tokoh pers pertama di Indonesia yang dengan kata-kata dan tulisan-tulisannya mampu membangkitkan kesadaran rakyat bumi putera. Karenanya saya ingin anak saya juga mewarisi kemampuan menulis seperti itu.

Itulah contoh rasionalisasi atas nama yang kita pilih, seperti yang saya contohkan secara pribadi. Kalau anak Anda perempuan, misalnya, cobaah berpikir untuk memberinya 3 kata untuk menamainya, yang masing-masing kata mewakili 3 peradaban yang berbeda—tentunya dipilih pilih 3 peradaban yang besar (Jawa, Barat, Arab). Untuk rasionalisasi semacam itu misanya namailah anak itu: Saienta Dewi Zahroh, misalnya!

Apa makna dari nama yang terdiri dari tiga kata yang mewakili 3 peradaban yang berbeda itu? Kalau Anda mengambil nama itu, saya cenderung akan berkesimpulan: pertama, Anda tipe orang yang (multkulturalis), yang tidak terkungkung pada satu agama/budaya tetapi terbuka pada semua peradaban karena tiap-tiap peradaban masing-masing punya kearifannya; kedua, kata “Saienta”, misalnya, berarti ilmu pengetahuan. Dugaan saya Anda menginginkan anak perempuan yang cerdas dan banyak ilmunya: Anda le

bih suka anak Anda jadi ilmuwan daripada terobsesi jadi artis dan penghibur. Saya mengacungi jempol pada Anda, karena Anda punya perspektif yang modern dan demokratis di tengah-tengah banyak orangtua yang tak mengerti artinya hidup dan kehidupan.

bih suka anak Anda jadi ilmuwan daripada terobsesi jadi artis dan penghibur. Saya mengacungi jempol pada Anda, karena Anda punya perspektif yang modern dan demokratis di tengah-tengah banyak orangtua yang tak mengerti artinya hidup dan kehidupan.Selanjutnya saya menawarkan beberapa hal yang dapat dipakai sebagai acuan agar Anda menghasilkan anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik bagi masa depannya dan masa depan kehidupannya.***

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::